退院して日常生活に戻りつつある今、最も気になるのは「何を食べたらいいの?」ということではないでしょうか。

特に腸に関する手術・入院を経験された方にとって、食べるものは体調を大きく左右する大事な要素です。

この記事では、退院直後から使える「食べていい食材・控えたい食材の早見表」と、守るべき食事のルールをわかりやすくご紹介します。

不安を少しでも軽くして、毎日の食事を「安心して楽しめる時間」にしていきましょう。

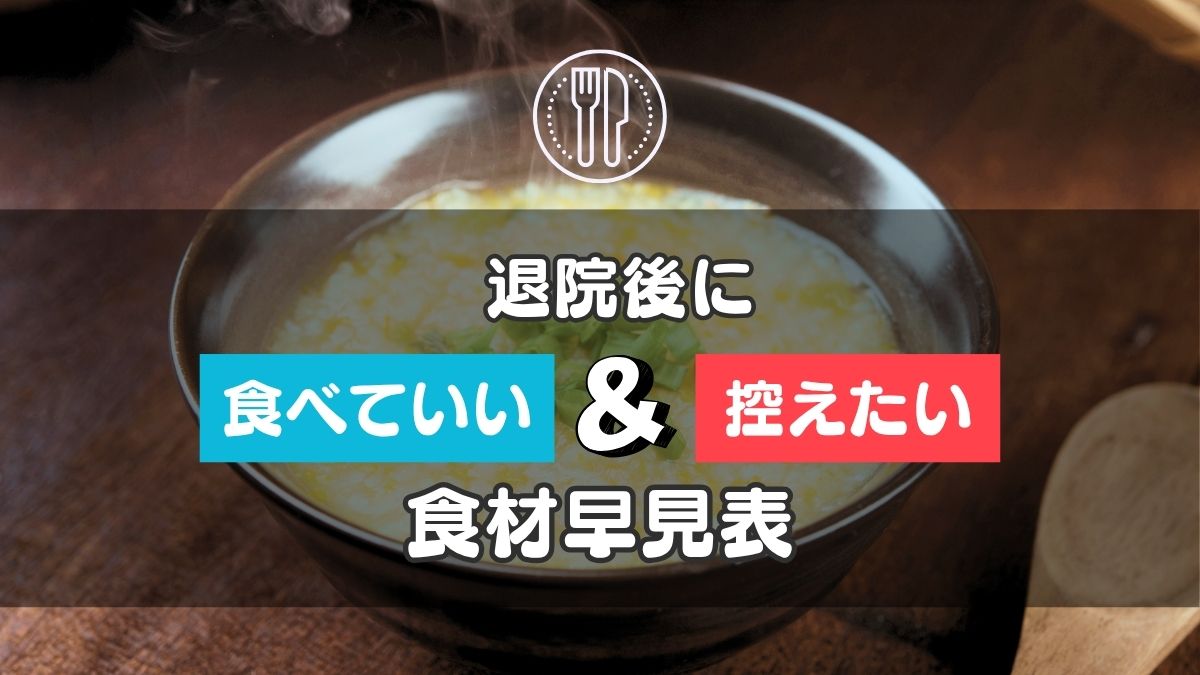

退院後、まず守りたい「食事の4つのルール」

退院直後は、体の中、とくに腸や胃の機能がまだ完全には回復していない状態です。

この時期は「何を食べるか」と同じくらい「どう食べるか」がとても大切。

以下の4つのルールを意識して、体調にやさしい食事を心がけましょう。

個別に医師や栄養士から指導がある場合は、それに従ってください。

退院後、まず守りたい「食事の4つのルール」

① 消化にやさしい食事を最優先

退院後の身体にとって、一番大切なのは「消化しやすい食事」です。

油分の多い揚げ物や炒め物、硬い食材、生のままの野菜、繊維質の多い海藻・キノコ・豆類、唐辛子など腸に刺激を与え、消化に時間がかかるため避けましょう。

調理法も大切なポイントで、次のようなやさしい調理法が基本です。

- すりつぶす・裏ごしする:スープやピューレにすると飲み込みやすく、体への負担も軽減

- 煮る・茹でる:食材が柔らかくなり、消化の負担が軽減されます

- 蒸す:素材の風味を保ちつつ、油を使わずに調理できます

② 少量ずつ、こまめに食べる

術後の腸は一度に多くの食べ物を受け入れる準備が整っていないため、「少量ずつ」ゆっくりと食事をとることが鉄則です。

一度にたくさん食べると腸に負担がかかります。

1日3食にこだわらず、「少量×4~5回」という形でも構いません。

- 朝・昼・夜の3食+間食2回=1日5回の少量食

- 1食あたりの量はお茶碗軽く1杯+具だくさんスープ程度

③ よく噛んで、ゆっくり食べる

「噛むこと」は、消化の第一歩。

しっかり噛むことで唾液が分泌され、胃腸への負担がぐっと減ります。

また、ゆっくり食べることで、満腹中枢が働きやすくなり、少ない量でも満足感を得やすくなります。

- ひと口につき30回ほど噛むのが理想

- 早食いは胃腸だけでなく血糖値の急上昇にもつながります

④ 温かい or 常温の食事がベスト

冷たい飲食物は腸を冷やし、腹痛や下痢を引き起こすことがあります。

特に退院直後は体力が落ちているため、「体を冷やさないこと」も食事の一環と考えましょう。

温かいスープやおかゆなどが体にやさしい選択です。

- 食事は常温〜人肌程度の温度がベスト

- 飲み物は白湯や温かいお茶(麦茶・ほうじ茶など)がおすすめ

- 冷蔵庫から出したままのジュースやゼリーは、しばらく常温に置いてから摂ると安心

食材別|食べていいもの・控えたいもの 早見表

「これは食べてもいいの?」「控えたほうがいいかな?」と迷いやすい食材をジャンル別にまとめました。

あくまで目安ですが、食材選びのヒントとしてご活用ください。

消化状態や体調には個人差があります。まずは少量から試し、体の反応を確認してください。

| 食材カテゴリー | 食べていい食材例 | 控えたい食材例 |

|---|---|---|

| ごはん・パン類 | 白がゆ、軟飯、食パン(耳なし) | 玄米、雑穀米、ライ麦パン |

| たんぱく源(肉・魚・卵) | 鶏ささみ、白身魚(煮る・蒸す)、豆腐、半熟卵 | 揚げ物、ベーコン、脂身の多い肉、生卵 |

| 野菜・海藻 | よく煮た人参、かぼちゃ、じゃがいも | 生野菜、ごぼう、きのこ類、ひじき、わかめ |

| 果物 | バナナ、すりおろしリンゴ、缶詰の桃(シロップ洗い流す) | 柑橘類、パイナップル、キウイ、種の多い果物 |

| 乳製品 | プレーンヨーグルト(無糖)、牛乳(少量) | チーズ、生クリーム、バター |

| 飲み物 | 白湯、麦茶、ほうじ茶 | コーヒー、炭酸飲料、アルコール |

| 調味料 | 塩、しょうゆ、だし | にんにく、唐辛子、カレー粉などの香辛料 |

食材選びの工夫とおすすめの調理ポイント

退院後の体にやさしい食事をつくるには、「食材の選び方」だけでなく「調理の工夫」がとても重要です。

以下のポイントを意識することで、消化にやさしく、かつ満足感のある食事ができます。

食材選びの工夫とおすすめの調理ポイント

① 調理は「柔らかく・細かく・薄味に」

腸に負担をかけないようにするには、食材をやわらかく調理し、小さめにカットして、味付けは控えめにするのが基本です。

柔らかさの目安は、スプーンで簡単に潰せる程度。

とろみがある料理も胃腸に優しく、飲み込みやすくなります。

細かく切ることで咀嚼回数が減り、消化しやすくなります。

みじん切りやすりおろし、ミキサーなどを使うのも◎。

味付けは濃くしすぎないよう、塩分や脂肪分を控えめにし、素材の味を活かすことがポイントです。

🍲 例:鶏ささみと人参を細かく刻み、おかゆに加えた「ささみ雑炊」などはやさしい主食になります。

② 野菜は「皮や筋を除き、よく煮込む」

野菜を食べるときは、繊維質をなるべく取り除くことが大切です。

野菜の皮や筋は消化しにくいため、取り除いてから使用しましょう。

にんじん、かぼちゃ、大根、じゃがいもなどの根菜類は加熱でやわらかくなりやすく、使いやすい食材です。

加熱は「茹でる・蒸す・煮込む」が基本。

炒め物や揚げ物は腸に負担がかかるので避けましょう。

調理後に裏ごしやミキサーにかけて、ピューレ状・ポタージュ状にするとさらに安心。

スープにすれば水分も同時に摂取できます。

🥄 例:かぼちゃポタージュ、人参ピューレ、じゃがいものスープなどは栄養もあり、温かくて安心感があります。

③ だしを効かせると「薄味でも満足感◎」

味付けを薄くすると物足りなく感じがちですが、「だしの旨味」を活用することで、塩分を控えても美味しく感じられます。

おすすめは、かつおだし・昆布だし・干し椎茸だし・鶏ガラスープ(無脂肪)など。

インスタントだしを使う場合は、塩分控えめのタイプを選ぶと安心です。

だしを使うことで、胃腸に負担をかけずに「ほっとする味わい」を演出できます。

おかゆやスープ、煮物のベースにぜひ取り入れてください。

🍵 例:だしをきかせた「野菜のやわらか煮」「豆腐と卵のスープ」などは食欲がない日にもおすすめ。

④ おやつも「やさしい」もので心と体をリフレッシュ

間食やおやつも、選び方を間違えなければ栄養補給や気分転換としてとても有効です。

胃腸にやさしいのは、プリン、ゼリー、ヨーグルト、蒸しパン、甘く煮た果物(りんごや桃)など。

加工品はできるだけ脂質が少なく、甘さ控えめのものを選びましょう。

少し冷やしたゼリーやなめらかなプリンは、喉ごしも良く、疲れた体を癒してくれます。

ヨーグルトはプレーンタイプにして、少しバナナを足すなどすると栄養バランスも良くなります。

🍮 例:プレーンヨーグルト+バナナ、豆乳プリン、りんごのコンポートなど

退院前に医師・栄養士へ確認しておくと安心

退院後の食事について不安がある場合は、退院前の段階で医師や栄養士に相談しておくのがおすすめです。

特に以下のような点を確認しておくと、家に戻ってからも落ち着いて過ごせます。

必要に応じて、栄養相談窓口や地域の保健師への連絡先もメモしておくと、いざという時にすぐ相談できます。

体調に不安を感じたら、迷わず医療機関へ

退院後は「順調に回復しているのか」「この症状は大丈夫なのか」と不安になることもあると思います。

以下のような症状が継続する・悪化する場合は、我慢せず早めに医療機関へ相談しましょう。

体調の変化には個人差があるため、少しでも「いつもと違う」「つらい」と感じたときは、早めの対応が回復を早めるカギになります。

高齢者の場合、退院後の環境変化で体調変化も起こるので注意が必要です。

まとめ|食事は「焦らず・やさしく・自分のペースで」

退院直後の食事は、ただお腹を満たすものではなく、心と体の回復を支える大切な時間です。

毎日の食事は、「回復している自分」を実感できるひとつのステップでもあります。

無理に食べようとせず、自分の体調と相談しながら少しずつ進めていくことが何より大切です。

不安な時期こそ、丁寧な食事で心と体を整えていきましょう。

退院後、まず守りたい「食事の4つのルール」

食材選びの工夫とおすすめの調理ポイント